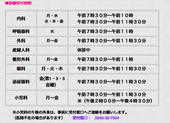

外来案内

近い将来、休診が解除されることを願って画面保存しましただよ。

詳しい経緯。難しい問題です。

遺族からすれば、執刀医は殺人者に見えるやろうし。

しかし結果的に判決は、これは医療事故ではなく、正しい処置を施した結果の死亡ってこと??

検察の立証が不十分ってなだけ??

年々、医者の質が低下して行くなかで、そうでなくても、医療事故をゼロにすることは不可能。

医療を受ける側もある程度の覚悟は必要じゃなかろうか??

医者は全力、最善を尽くすことが大前提やけど。

大野病院医療事故:無罪判決 「標準的な医療措置」 検察側の立証不十分 /福島

◇加藤医師「ホッとした」

「標準的な医療措置が機能していた」--。県立大野病院で04年に起きた帝王切開手術中の医療死亡事故で、20日の福島地裁判決は、検察側の立証の不十分さを指摘し、執刀医の加藤克彦被告(40)の処置を当時の「標準的な医療」と判断し刑事責任を認めなかった。加藤医師は「ホッとした。分かっていただけて良かった」と語り、医療現場への復帰への意欲も語った。無罪判決により、今回の捜査への批判が強まる一方、医療事故の責任追及や原因究明のあり方に課題も残した。【松本惇、西嶋正法、今井美津子、神保圭作】

この日、福島地裁には開廷前、全国の医療関係者や報道陣ら788人が25席の一般傍聴席の傍聴券を求め列を作り、事件への関心の高さをうかがわせた。

加藤医師はこの日、厳しい表情で弁護団と福島地裁に入り、午前10時過ぎ、鈴木信行裁判長から無罪判決を言い渡された。加藤医師は被告席に戻ってじっと前を見つめ、被害女性の父、渡辺好男さん(58)は傍聴席でハンカチを握りしめ、時折首を横に振りながら判決理由を聞いていた。午後0時20分ごろに判決文の朗読が終わり、閉廷。加藤医師は鈴木裁判長に深々と頭を下げ、検察側にも会釈した。

判決は最大の争点である「胎盤剥離(はくり)の中止義務」について、「癒着胎盤の剥離を中止し、子宮摘出等に移行した具体的な臨床症例は提示されていない」と検察側の立証の不十分さを指摘。「剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されていない」と、加藤医師の処置が医療水準に即したものと判断した。

加藤医師は公判後、福島市内で弁護団と共に記者会見した。裁判所に対し「真剣に審理し、きちんと判断していただいたことに深く感謝します」と語った。捜査当局には「今は『被告人は無罪』という言葉が頭に残っているので、言いたいことはいろいろあるが、僕みたいな立場の人を作らないでほしい」と要望した。主任弁護人の平岩敬一弁護士は「検察官は剥離を中断し子宮摘出に移行すべきと言いながら、臨床例を出さず立証義務を果たさなかった。そこに判決の重点があったと思う」と話し、「今回の裁判が産科や外科、救急医療に大きな影響を与えたが、無罪判決で、そういう悪影響が少しでも払拭されれば。加藤医師の2年6カ月の大変な思いも、無意味なものではなかったと思う」と語った。

◇遺族の父親「判決は残念」 原因究明し再発防止を

死亡した女性の父親の渡辺好男さん(58)は県庁内で会見し、「判決は残念。公判を通じいろんなことが表面化した。知らないことがもっとあるのではと思う」と話し、「加藤医師には病院で何があったか説明を十分にしてほしい。病院スタッフの声も聞き、一生真実を求めていきたい」と厳しい表情で語った。医療界に望むことでは、「人の命なのだから息の合った手術をしてほしい。原因を究明し、再発防止に努めてほしい」と話した。

渡辺さんは会見後、県病院局を訪れ、事故の再発防止を求める要望書を提出した。▽周産期医療システムの運営状況の検証と見直し▽医師の計画的な配置▽手術時のビデオ記録の保存--など8項目の要望を盛り込んだ。受け取った尾形幹男・病院局長は「関係部局と対応策を協議し、安全対策の向上に努めたい」と話した。【西嶋正法】

◇裁判の影響で医師減少も、「安全意識高まった」--県病院局

県立病院を運営する県病院局では、茂田士郎・病院事業管理者が会見し、「県内の医師減少や萎縮(いしゅく)医療など裁判の影響もあったが、一方で安全や再発防止に対する意識が高まった面もある」と振り返った。05年3月に公表、癒着胎盤の無理なはく離が死亡原因の一つとした事故調査報告書については「再発防止のため、聞き取り調査で事故の経緯をまとめた。事故直後の第三者の意見によるもので法的根拠はない。判決はさまざまな観点からの審理の結果で、より正しいものだろう」と話した。加藤医師を減給処分、病院長を戒告処分にしたことについて、「判決確定後に検討するが、調査報告書に重大な事実誤認があったことが分かれば(処分を)取り消すことも可能」とした。【関雄輔】

◇「当然の判決だ」 捜査機関へ批判相次ぐ--加藤医師支援シンポ

福島市太田町の福島グリーンパレスでは20日午後、加藤克彦医師(40)を支援する医療関係者やジャーナリストらでつくる実行委主催でシンポジウムが開かれた。会場からは「当然の判決だ」「医療現場を崩壊させる捜査を許してはいけない」など捜査機関への批判が相次いだ。

シンポは「福島大野事件が地域産科医療にもたらした影響を考える」がテーマ。市民から国会議員まで約160人が参加した。国立病院機構名古屋医療センターの産科医、野村麻実さんらパネリスト7人が意見交換し、野村さんは「逮捕というセンセーショナルな事件になり、産科の崩壊が進んだ。地域医療が失ったものは大きい」と、事件後の県内の産科医減少などを報告した。

超党派の国会議員でつくる「医療現場の危機打開と再建をめざす議員連盟」の会長代理、仙谷由人衆院議員(民主)は「警察、検察は相当無理しないと公判維持できないと直感していた。素人の思いつきで逮捕、拘置してはならないと法務省や検察庁に申し入れたい」と話し、連盟メンバーの世耕弘成参院議員(自民)は「判決を高く評価したい。無過失補償制度の確立と医療安全調査委員会を早急に立ち上げるべきだ」と訴えた。【坂本智尚】

◇調査委の開始望む--小山菊雄・県医師会会長

患者と遺族に心から哀悼をささげたい。加藤医師の行為は日本の医療水準に対し妥当な判断で、可能な限りの医療を尽くしたと思う。今回の判決で、安心して医療を続けられる状態になり、医師会としても安堵(あんど)している。事件後、産科の閉鎖が続き、裁判が影響を与えたのは確か。医師会は会員の正当な権利を守るのが義務だが、患者や家族の思いもある。国の医療安全調査委員会の早期開始を望む。

◇安全確保に努める--佐藤雄平知事

これまでさまざまな観点から行われた審理の結果と考えている。県民の誰もが安全に安心して健やかに暮らせる社会づくりのため、地域医療を確保することは極めて重要であると認識している。今後も医療体制の整備と医療の安全確保に努めたい。

◇産科医、出生1000人当たり8.1人 全国平均下回る、人口10万人で6.6人

事件を背景に産婦人科医が全国的に減少する中、県内でも02年以降産科医は減り続け、出生1000人当たりの産科医の数は8・1人。人口10万人当たりでは6・6人と全国平均7・5人を下回り、全国37位にとどまっている。

地域別では、県立医大のある県北地区以外は産科医の不足が顕著で、特に南会津地方は出生1000人当たり4・4人と深刻だ。今年2月末には南会津病院が産科医の退職で分娩(ぶんべん)をやめ、会津若松市の民間病院から週2日医師の派遣を受けて妊婦検診のみを継続している。

会津若松市の竹田綜合病院では、会津全域から妊婦が受診に訪れ、半日かけて来院する妊婦もいるという。同病院の07年度の分娩数は666件で、05年度比で121件増加した。同病院は「分娩を休止する病院がこれ以上増えると大変だ」と話した。【西嶋正法】

◇「医療体質の問題隠れてしまった」--出産時に次女亡くした幕田さん

出産時の医療ミスが原因で次女を亡くしたとして、県立医大付属病院を相手に損害賠償請求訴訟を起こしている福島市の幕田智広さん(42)は「逮捕によって医療界の反発が起き、医療の体質の問題が隠れてしまった。癒着胎盤ばかり焦点が当たったが、別の医師からのアドバイスなど、悲惨な結果を回避する機会はあったはず。医療界は専門性をかさに責任免れしているように見える」と話した。その上で、「無罪の結果だけをとらえず、死に至ったプロセスを今後の医療に反映してほしい。医療が萎縮したといわれるが、医師は患者の生命を保証するプロ。逮捕よりもまず、知識と技能不足で患者を死なせることを恐れるべきだ」と語った。【今井美津子】

◇「手術が怖い」の声も 「無罪判決に安堵」--医大生

産科医が手術中の判断を巡って逮捕、起訴された今回の事件は、医師を志す医学生にも大きな衝撃を与えていた。皮膚科医を目指しているという県立医大6年の国分恭子さん(25)は「無罪と聞いてほっとした。医療行為は100%成功するとは限らない。処方せんを間違うなど明らかな医療ミスならともかく、すべきことをして罪に問われるなら医師は怖くて手術できなくなる。自分も手術するようになると思うと正直、怖い」と話した。

また、同大2年の石井惇也さん(19)は「医療技術が進歩した分、難しい手術が増えていると思う」とした上で、「いずれは外科系に進み、難しいケースにも対応できる医者になりたいが、医者は神ではない。過失の有無が定かでないのに捜査機関が介入すれば、萎縮して難手術を避ける医者が増えると思う」と話していた。【西嶋正法】

==============

■判決要旨

第1 出血部位等

1 出血部位

胎盤剥離開始後の出血の大部分は、子宮内壁の胎盤剥離部からの出血と認められる。

2 胎盤剥離中及び剥離直後の出血程度

麻酔記録等から、胎盤娩出時の総出血量は2555ミリリットルを超えないことが、カルテの記載及び助産師の証言等から、遅くとも午後3時ころまでに出血量が5000ミリリットルに達したことが、認められる。

第2 患者の死因及び被告の行為との因果関係

1 死因

患者の死因は出血性ショックによる失血死であると認められる。

2 因果関係

患者の死因が失血死であり、総出血量の大半が胎盤剥離面からの出血であるから、被告の胎盤剥離行為と患者の死亡に因果関係が認められる。

第3 胎盤の癒着部位、程度

1 当事者の主張

(略)

2 検討

(1)癒着部位

(略)

(2)前回帝王切開創(略)

(3)癒着の程度

(略)

3 結論

(1)胎盤は、子宮に胎盤が残存している個所を含む子宮後壁を中心に内子宮口を覆い、子宮前壁に達していた。子宮後壁は相当程度の広さで癒着胎盤があった。

(2)癒着の程度は、ある程度絨(じゅう)毛が子宮筋層に入り込んだ嵌入(かんにゅう)胎盤の部分があった。

第4 予見可能性

1 当事者の主張

(略)

2 被告の癒着胎盤の認識

(1)被告の手術直前の予見、認識

事実経過に照らすと、被告は手術直前には、患者が帝王切開手術既往の全前置胎盤患者であることを踏まえ、前壁にある前回帝王切開創への癒着胎盤の可能性を排除せずに手術に臨んでいたが、癒着の可能性は低く、5%に近い数値であるとの認識を持っていたと認められる。

(2)被告の手術開始後の予見、認識

ア 血管の怒張(略)

イ 胎盤の用手剥離を試みたが、胎盤と子宮の間に指を入れられなくなったこと

被告は、用手剥離中に胎盤と子宮の間に指が入らず困難な状態に直面した時点で、確定的とはいえないものの、患者の胎盤が子宮に癒着していると認識したと認められる。しかし、子宮後壁部分の癒着には当てはまらない。被告が有していた前壁の癒着の予見、認識が、段階的に高まって癒着剥離中の癒着の認識に至ったと考えることはできない。

3 大量出血の予見可能性

癒着胎盤と認識した時点で胎盤剥離を継続すれば、可能性の大小は別としても、剥離面から大量出血し、ひいては患者の生命に危機が及ぶ恐れがあったことを予見する可能性はあったと解するのが相当である。

第5 被告の医療措置の妥当性・相当性、剥離行為を中止し子宮摘出に移行すべき義務の有無

1 (略)

2 子宮摘出手術等への移行可能性(略)

3 移行等による大量出血の回避可能性(略)

4 医学的準則及び胎盤剥離中止義務

(1)検察官の主張(略)

(2)弁護人の主張(略)

(3)産科の臨床における医療措置

ア 癒着胎盤の剥離を開始した後に剥離を中止し、子宮摘出手術等に移行した具体的な臨床症例は、検察官側からも被告人側からも提示されておらず、当公判廷で証言した各医師も言及していない。

イ~エ(略)

オ 判断

(ア)結局、検察官の主張は医学書の一部の見解に依拠したものと評価できる。

(イ)検察官の主張は以下の理由から採用できない。

a 医学的準則は一般性、通有性を具備したものでなければならない。なぜなら、臨床現場での医療措置と一部の医学書に記載された内容に齟齬(そご)がある場合、臨床に携わる医師に容易かつ迅速に治療法の選択ができなくなり、医療現場に混乱をもたらすことになるからである。

検察官は、一部の医学書や鑑定に依拠した医学的準則を主張しているが、これが医師らに広く認識され、準則に則した臨床例が多く存在するといった点の立証はされていない。

b 医療行為が身体に対する侵襲を伴う以上、患者の生命や身体に危険性があることは自明で、そもそも医療行為の結果を正確に予測することは困難である。従って、医療行為を中止する義務があるとするためには、当該医療行為に危険があるというだけでなく、医療行為を中止しない場合の危険性を具体的に明らかにした上で、より適切な方法が他にあることを立証しなければならず、子宮が収縮しない蓋然(がいぜん)性の高さ、子宮が収縮しても出血が止まらない蓋然性の高さ、その場合に予想される出血量、容易になし得る他の止血行為の有無やその有効性などを、具体的に明らかにした上で、患者死亡の蓋然性の高さを立証しなければならない。立証を具体的に行うには、少なくとも相当数の根拠となる臨床症例、あるいは類似性のある臨床症例の提示が必要不可欠であるといえる。

しかるに検察官は、一部医学書及び鑑定による立証のみで、主張を根拠づける臨床症例は何ら提示していない。被告が胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているといえない。

(ウ)検察官の主張に反して、臨床における癒着胎盤に関する標準的な医療措置が医療的準則として機能していたと認められる。

(エ)以上、検察官が主張するような、癒着胎盤であると認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出手術等に移行することが当時の医学的準則であったと認めることはできないし、被告に、具体的な危険性の高さ等を根拠に胎盤剥離を中止すべき義務があったとも認められない。被告による胎盤剥離の継続が注意義務に反することにはならない。

5 以上、被告が従うべき注意義務の証明がないから、公訴事実第一は証明がない。

第6 医師法違反

1 医師法21条にいう異状とは、警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを容易にするほか、警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可能にした趣旨であり、法医学的にみて、普通と異なる状態で死亡していると認められる状態であることを意味すると解されるから、診療中の患者が、診察を受けている当該疾病によって死亡したような場合は、同条にいう異状の要件を欠くというべきである。

本件で患者は帝王切開手術を受け、胎盤の剥離を受けていた中で死亡したが、被告が過失のない措置を講じたものの容易に胎盤が剥離せず、剥離面からの出血によって患者が失血死した。患者の死亡は、癒着胎盤を原因とする、過失なき診療行為でも避けられなかった結果といわざるを得ないから、本件が医師法21条にいう異状がある場合に該当するといえない。

2 以上、被告に医師法21条違反の罪は成立しない。

==============

◆大野病院医療事故を巡る経過◆

【04年】

12月17日 帝王切開の手術中に女性が死亡

【05年】

3月30日 県の事故調査委員会が報告書を公表

6月16日 県が加藤被告と病院長を懲戒処分

【06年】

2月18日 県警が加藤医師を逮捕

3月10日 福島地検が加藤医師を起訴

〃 日本産科婦人科学会が抗議声明

11日 大野病院の産婦人科が休診

7月21日 第1回公判前整理手続き

12月14日 公判前整理手続き終了

【07年】

1月26日 初公判で加藤医師が無罪主張

8月31日 第7回公判で初の被告人質問

10月17日 厚労省が医療事故調査委の試案公表

【08年】

1月25日 第12回公判で遺族3人が意見陳述

3月21日 福島地検が禁固1年、罰金10万円を求刑

5月16日 弁護側が最終弁論で無罪主張

6月13日 厚労省が医療安全調査委の大綱案公表

8月20日 福島地裁が加藤医師に無罪判決

==============

◇産婦人科医の割合◇

(出生1000人当たり、単位・人)

地域 割合

県北 11.4

県中 7.4

県南 7.4

会津 6.9

南会津 4.4

相双 7.7

いわき 6.5

県平均 8.1

*06年12月末現在

PR